地域による「買い物格差」をなくす!データで作る「行きたくなる店」

BRINGストアコンディションアップコラム、第4回のテーマは「買い物格差の解消」。

私たちはデータと現場感を融合させて「今本当に求められているもの」を明確にし、

地域のお店が「行きたくなるお店」に変わるための取り組みを支援しています。

都市部と地方で広がる「買い物格差」

現代の日本は少子高齢化が進み、都市部への人口集中が進み、

地域ごとに買い物環境の差が広がっています。

都市部は便利な店が増える一方で、地方では

■近所の店に欲しい商品がない

■毎回遠出しないと買い物できない

■そもそも情報が届かない

といった、“物理的な格差”に直面しています。

さらに、「行ける店はあるが必要な商品がない」「自分に合った情報が来ない」という

“体験の格差”も重なり、生活満足度そのものを下げる要因となっています。

「行きたくなる店」は地域ごとに違う

単純に都市部の成功例を地方に持ち込めばよいわけではありません。

都市部では「少量・即食ニーズ」が中心ですが、

地方では「車でまとめ買い」「週末に一気に購入」など、生活スタイルも大きく異なります。

だからこそ、「行きたくなる店」は地域ごとに違い、

その土地の生活に寄り添った売場・販促・オペレーションが必要です。

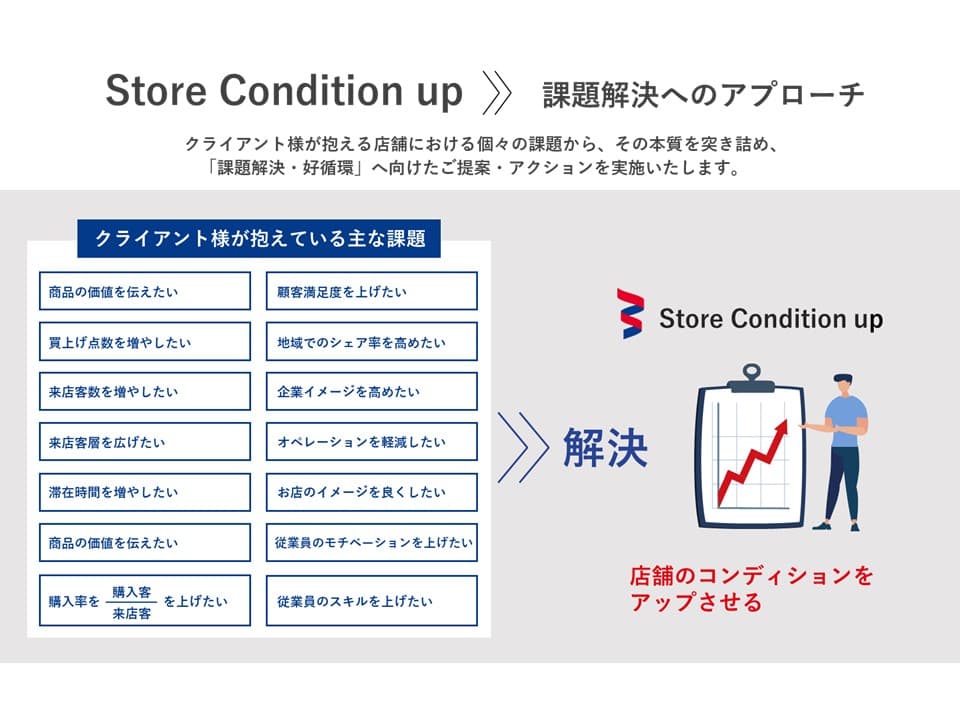

BRINGのストアコンディションアップは、「データ活用」で確実なニーズを洗い出すところから支援しています。

データで見えてくる「行きたくなる店」へのヒント

BRINGのストアコンディションアップでは、まずデータ活用から、地域のニーズの洗い出しを始めます。

具体的には、

■人流データ(来店動線・時間帯別来店傾向)

■ ID-POS(購買傾向・頻度・併買分析)

■ GIS(世帯構成・年齢分布・所得・車保有率など)

を組み合わせることで、「午前は単身高齢者、午後は子育て世帯」といった来店動向が見えてきます。

これに基づいて、時間帯別にエンド展開を切り替えるなど、“小さな工夫で売場を最適化”できるのです。

データを「現場で回せる仕組み」に

データで地域顧客のニーズを引き出せると言いましたが、売り場づくりのプロである店舗の方は、

アルバイトやパート社員も多く、データの扱いに苦手意識がある方も多いのが現状です。

そこで我々BRINGは、データに苦手意識がある現場でも扱えるよう支援します。

私たちが大事にしているのは、“どの地域でも同じやり方”ではなく、

地域特性に応じた再現性のある仕組みです。

■商圏分析をベースに、地域ごとの売場・販促の型を共に設計

■来店傾向に応じた運用ルールをシンプルに整備

■発信や訴求は、現場が無理なく続けられる、わかりやすい仕組みに落とし込む

こうした工夫により、店舗の方々が

「高度な分析しなくても、日々の業務で自然にデータを活かせる」状態を実現します。

つまり、“戦略は商圏ごとにきめ細かく、高度に。運用は現場でシンプルに。”

これが、BRINGが目指す「現場で回せる仕組み」です。

「行きたい!」と思わせた 格差解消成功例

データを活かすだけでなく、「地域ならではの魅力」を売場に反映させることも欠かせません。

• 地場野菜や地元メーカーとのコラボ商品展開

• 地域イベントに連動した販促

• 視認性を高めたPOPやレシピカードの導入

これらの活動は「この店があるから安心」という信頼を生み、地域とのつながりを強めます。

あるローカルスーパーでは、データを基に「午前は個食・夕方はファミリー向け」と

ニーズを分けて売場を調整。大きな棚替えをせずに客単価と売上が改善しました。

さらに、シニア層が多い地域ではPOPを読みやすく改善し、イベント等も実施することで

来店頻度と顧客満足度が上がり、スタッフのやりがい向上にもつながりました。

データを活用できれば どんな変化にもついていける

買い物格差を解消するには、「欲しいものがあり、買いやすい店」であることが第一歩です。

そして、それを実現するのは、

データで地域の生活を見える化し、仕組みとして現場に根づかせること。

BRINGは、店舗の負担を増やすのではなく、

データを活用できる仕組みと地域に寄り添った売場づくりを伴走しながら支援し、

全国どこでも「ここで買い物できてよかった」と思っていただける環境をつくり続けます。

ストアコンディションアップのデータ活用、お問い合わせはこちらからご相談ください。

ストアコンディションアップ事業部

Y.S

流通小売業界で20年以上にわたり、商品部・販促部・店舗運営部をはじめとする営業の中核部門を経験。

加工食品、菓子、酒、米、日配食品などの主力カテゴリを中心に、PB開発、仕入戦略、販促施策、カテゴリーマネジメントを推進。

さらに、物流再構築や人材事業の立ち上げ、業務請負スキームの構築にも従事し、売上・利益の改善と組織最適化に寄与。

BRING入社後はその知見を活かし、ストアコンディションアップ事業を立ち上げ、責任者として従事。

地域の食品スーパー・メーカーに対し、売場改善、販促設計、業務改善、人材活用、AI活用など多面的な課題に対し、

実行フェーズまで伴走する支援を実施。

特にBRINGでは、全社横断での実行設計と現場運用を通じ、

「仕組みづくりで成長を回し、現場で再現させる設計力」を武器に、再現性と実行力を両立した支援を展開しています。